映画館でチケットを予約しようとした際、席が空いているはずなのに選択できない席を目にしたことはありませんか?これらの席は「販売対象外席」と呼ばれ、観客が直接選ぶことができない仕様になっています。

一見不思議に思えるこの仕組みには、映画館ならではの理由と工夫が隠されています。

本記事では、販売対象外席の概要から、設けられる理由、各劇場ごとの違いまで詳しく解説します。

映画館の販売対象外席とは何か

販売対象外席の定義

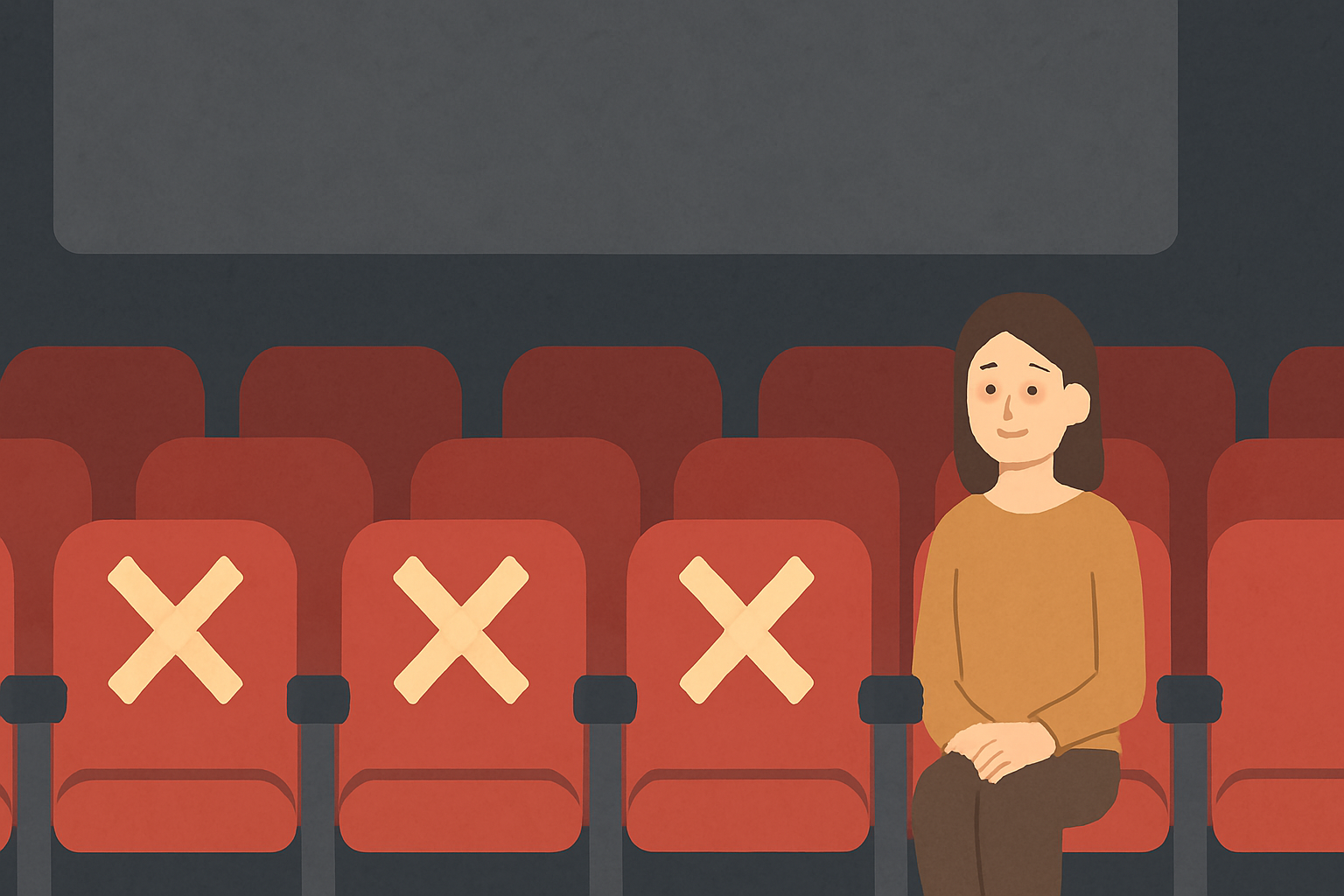

販売対象外席とは、映画館でチケットを購入する際に、観客が自由に選択することができない席のことを指します。

座席表には表示されているものの、色がグレーになっていたり、クリックしても反応しなかったりと、選択の対象から除外されているのが特徴です。

このような席は、システム的な制御によって自動的に選べないよう設定されている場合もあれば、劇場の方針によって意図的に非公開とされているケースもあります。

映画館における席の種類

映画館の座席は、通常の一般席だけでなく、プレミアムシートやリクライニング席、ペアシート、カップルシート、ファミリーシート、車椅子スペースなど、多様化が進んでいます。

また、劇場によってはラグジュアリーシートやシアタースイートといった、より高級な座席が設けられていることもあります。

販売対象外席は、これらのうち一部の特殊なシートであったり、特定の用途のために確保されていることが多いです。

販売対象外席の特徴

販売対象外席といっても、実際にはまったく使用されないというわけではありません。

たとえば、劇場側が関係者用に確保していたり、トラブル対応のために予備として残していることもあります。また、一時的な設備不具合やメンテナンス、清掃、機材設置などの理由で販売から除外されるケースもあります。

さらに、感染症対策の一環として間隔を空けるために販売対象外とされることもあり、時代や状況に応じて柔軟に運用されているのが実情です。

なぜ映画館は販売対象外席を設けるのか

需要と供給のバランス

特定の時間帯や作品では観客の集中が予想されるため、混雑回避のために一部の席を販売対象外とすることがあります。

例えば、人気のある週末の昼間や話題の新作上映時には、観客数が急増する傾向にあります。そうした状況下では、全席を販売してしまうと、通路が混雑したり、避難経路が確保しづらくなるなど、安全面にも影響が出る可能性があります。

劇場としては、快適かつ安全な環境を保つことが求められるため、あえて席を限定して調整するケースがあるのです。

システム上の理由

チケット販売システムでは、隣り合う1席だけが残ることを防ぐために、自動的に販売を制限する仕組みがあります。

これは、隣席に他の観客がいない場合の座席利用率の低下を防ぐと同時に、観客にとって「ひとりだけ取り残された席」に座る心理的負担を軽減するためでもあります。

また、オンライン予約の過程で、購入のキャンセルや再読み込みがあった際にも、販売対象外として一時的に席が保留されることがあり、これもシステム的な制御の一部です。

上映作品による影響

4DXやIMAXなどの特殊な映像体験を提供する作品では、座席の動作や音響設備の関係で、特定の席を制限する必要があります。

4DXでは座席が前後左右に動いたり、ミストや風が出たりするため、設備の安全性を確保するために一部の端の席や機材周辺の席を販売対象外とすることがあります。

IMAXにおいても、スクリーンサイズや音響の反響を考慮し、視認性や聴こえ方が悪くなる可能性のある席は、あえて販売しない場合があります。

こうした判断は、より良い鑑賞体験を提供するための工夫と言えるでしょう。

販売対象外席の違いとその選択性

選択不可な席について

観客がチケット予約の際に選べない席は、販売対象外席として扱われますが、その理由は多岐にわたります。

たとえば、機材設置のために使用できなかったり、安全確保の観点から一部の通路側席を非公開にしていたりする場合があります。

また、ペアシートや車椅子スペースなど、特定の用途向けに確保されている席も選択対象外となることがあります。

さらに、混雑状況や予約のバランスを調整する目的で、一時的に販売を停止している場合もあります。こうした対応は、劇場の運営効率や観客の安全・快適性を高めるための措置といえるでしょう。

他の座席との違い

見た目には他の席と変わらなくても、販売対象外席には特定の利用目的や制限が存在する点で違いがあります。

例えば、劇場スタッフや上映関係者が使用するために確保されていたり、特別な団体利用に備えてブロックで押さえられている場合があります。

また、一部の座席は機材の搬入出経路に接していたり、緊急時の避難導線に干渉する位置にあることから、一般公開が制限されていることもあります。

これらは観客にとっては見えにくい制限ですが、映画館運営上は重要な管理ポイントとなっています。

クチコミや評判の影響

一部の席が「見えづらい」「音が聞こえにくい」といった理由で観客から不評となり、販売対象外にされることもあります。

スクリーンの端や柱の近くにある席など、構造的な問題で鑑賞に支障が出るとされる場所は、劇場側が販売を控える判断をすることがあります。

また、こうした情報はSNSやレビューサイトなどを通じて共有されやすく、劇場のブランドイメージにも影響するため、運営側はクチコミや評判をモニタリングし、柔軟に席の販売方針を見直しています。

結果として、観客にとってはより快適な席選びが可能になるというメリットがあります。

映画館の販売システムとその仕組み

チケット購入の流れ

通常、インターネットまたは窓口でチケットを購入する流れですが、その際に選択可能な席と不可な席が明確に区別されています。

インターネットでの予約方法

オンライン予約では、リアルタイムの席状況が反映され、販売対象外席は選択肢として表示されません。これによりスムーズな予約体験が提供されます。

窓口での販売方法

劇場の窓口では、インターネット上で非表示になっている席を販売することもあります。急なキャンセルや予約変更により再販されることもあります。

映画館での上映スケジュールと販売戦略

上映時間と席の管理

上映時間に応じて、清掃やスタッフの配置を考慮し、一部の席を使用しない設定にすることがあります。

特に上映と上映の間のインターバルが短い場合には、清掃時間や設備チェックに十分な時間を確保するため、周辺の席を販売対象外とすることがあります。

また、上映開始時間が変更になると、それに合わせて座席の使用範囲も調整されることがあり、効率的な劇場運営に貢献しています。

さらに、同じスクリーンで複数の作品が上映されるシネコンでは、作品ごとの観客層や動線を考慮して、使用する座席ブロックを柔軟に設定しているケースも見られます。

レイトショーの販売状況

深夜帯の上映、いわゆるレイトショーでは、利用者が少ないことを見越して販売対象を制限し、コストやスタッフ対応の効率化を図っているケースもあります。

スタッフの人数を最小限に抑えたり、清掃の負担を軽減したりするために、特定のエリアを封鎖し、その分だけ座席数を絞って販売する方法が採られます。

また、館内の照明や音響設定も夜間仕様に変更されることがあり、それに適応した座席配置となる場合もあります。

さらに、治安面や安全管理の観点からも、一部の出入り口や非常口周辺の座席を制限することがあります。

高需要時の対応

人気作や初日上映では、早期に満席となる可能性があるため、販売対象外席をあえて確保しておき、関係者やトラブル対応用に活用することがあります。

試写会や舞台挨拶などのイベント時には、出演者や関係者が利用する席を事前にブロックする必要があるため、その周辺の席を一括で販売対象外とすることもあります。

また、急な機材トラブルや急病人の対応など、不測の事態に備えて予備の席を確保しておくことで、柔軟な運営が可能になります。

観客から見ると空席に見えるこれらの席も、実は運営上の計画に組み込まれている重要な要素であることが多いのです。

4DXや字幕版作品の販売について

特殊上映の販売戦略

4DXなどの特殊上映では、座席の動きや空間演出による音・風・振動などの影響を受ける可能性がある席を除外することがあります。

これは、快適さと安全性を確保するために重要な施策であり、特に端の席や動作の干渉が起きやすい場所は販売対象外とされることが多くなります。

また、4DXでは座席ユニットがグループで動くため、欠席者がいると動作バランスが崩れる可能性があり、その調整のために席を制限することもあります。

これにより、来場者は臨場感あふれる体験を最大限に楽しむことができます。

作品ごとの影響

邦画・洋画、字幕版・吹替版といった違いにより、観客層やニーズが異なるため、それに応じて販売対象外席の設定も変化します。

例えば、字幕版では画面下部の字幕を見やすくするために、前方中央席の需要が高まり、そこを確保するために周囲の席が販売対象外になることもあります。

一方、吹替版は家族連れや高齢層に人気があり、後方の静かな席が好まれる傾向があるため、席の配分にも工夫が施されます。

作品のジャンルや対象年齢によっても、どの席を開放するか、あるいは販売から外すかの判断が異なるのです。

観客の反応

販売対象外席の存在を知らずに戸惑う人もいますが、事前に情報提供がされていれば安心してチケットを選ぶことができます。

特にオンライン予約時には、なぜその席が選べないのか説明があると納得感が高まります。また、一部の観客は「この席が選べないのは人気だから?」と誤解することもありますが、実際には技術的な都合や安全性確保のためということも多いです。

最近では、映画館の公式サイトやFAQで販売対象外席の情報を明示しているケースも増えており、透明性のある運営が進められています。

観客にとっては、その意図を知ることで、より安心して映画鑑賞を楽しめる環境が整ってきていると言えるでしょう。

映画館における料金とシート選択

料金体系の理解

映画館では、プレミアム席やカップル席、ファミリーシート、ラグジュアリーシートなど、多様なシートタイプが存在しており、それぞれに応じて料金が異なります。

これにより、観客は自分の鑑賞スタイルや予算に応じて最適な席を選ぶことができます。しかし、販売対象外席との関係においては、料金の設定がより複雑になる場合があります。

例えば、一部の高価格席が関係者やキャンペーン対象に割り当てられることで、一般販売から除外されることもあるのです。

また、劇場の方針により、繁忙期や特別上映イベントでは、通常より高めに設定された料金体系が適用されることがあり、それに伴って販売対象外席の数や場所も変動します。

シート選択の自由度

基本的には観客が自由に席を選べるシステムになっている映画館が主流ですが、現実にはいくつかの制限が存在します。

販売対象外席の存在により、座席の選択肢が制限されることがあるほか、システムの都合で隣り合う1席だけが空いてしまう場合、その席も自動的に選べないようになるケースがあります。

さらに、障がい者向けの車椅子スペースなどは、特定の条件下でのみ選択可能とされており、一般利用者が選ぶことはできません。

また、団体予約が入っている場合、広範囲にわたって席がブロックされ、一般予約時には選択できない状態になっていることもあります。

キャンペーンや割引の影響

特別なキャンペーンや割引が適用される際には、対象となる席が限定されることが多く、それに伴って一部の席が販売対象外となるケースも見られます。

例えば、レディースデーやシニア割引が適用される際には、対象エリアが事前に設定され、それ以外の席は選べないように制限されることがあります。

また、映画館独自のメンバーズ特典や誕生日割引などが適用される場合も、専用の席が用意されていることがあり、その周囲の席が販売対象外になることもあるのです。

こうした割引戦略は集客の手段として効果的である一方、一般利用者にとっては席選びの自由度が狭まる一因となることもあります。

まとめ

販売対象外席は、一見すると「なぜ選べないのか」と不便に感じられることもありますが、実はその背景には、観客一人ひとりが快適に映画を楽しめるようにするための工夫や、劇場運営上の戦略的な判断が詰まっています。

たとえば、混雑の回避や音響・映像環境の最適化、安全性の確保といった観点から、あえて特定の席を販売対象から外すことがあるのです。

また、需要の変動やシステム上の制限、さらには作品ごとの特性に応じた柔軟な対応も理由として挙げられます。

今後映画館で席を選ぶ際には、単に「空いている・空いていない」だけで判断せず、こうした複合的な背景を理解することで、より納得のいくチケット選びができるはずです。